こんにちは。

京都府京都市のパーソナルトレーニングジム【パーソナルラボR】の雛元です。

私事ではありますが現在趣味で極真空手を行っており、来月大会に出ることとなりました。その大会に体重での階級があるため、空手の大会より1.5ヶ月前にあたる先週に大会への予行演習として「計量」を行いました。

予行演習での計量を行うことで大会当日に確実に体重を合わせるためです。

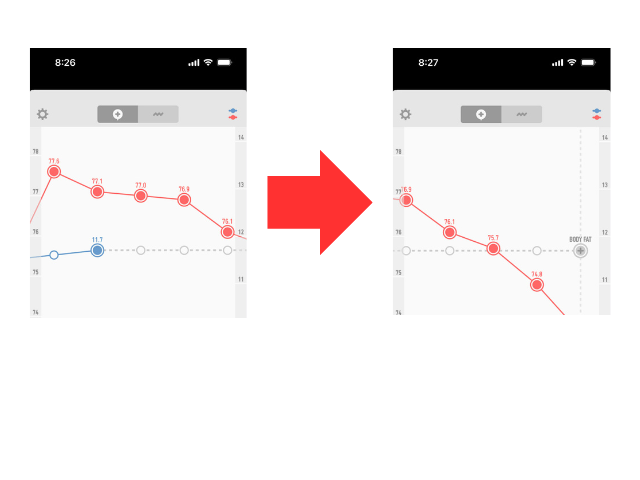

結果として1週間で4㎏の体重を落としました。

それを Instagram のストーリーで上げたところ「どんなやり方を行ったのか?」というDMを何通か頂いたので、このブログで1週間で4kgの体重減少を行った方法を書いていこうと思います。

まず気になる部分だと思いますが「本当に1週間でー4㎏は可能なのか?」この部分は興味がある方は興味があると思いますが、可能です。僕自身は1週間での減量を開始する前日に高炭水化物食(ハイカーボディ)を行った直後だったので普段より体重が多く77.6kgでのスタートでしたが…

✅もっと体重が重たい方。

✅直近の食事内容がいい加減高カロリー食が多い方。

上記のような方の場合、1週間で4kg以上減量することも。可能と思います。

では実際に行った1週間の減量方法をご説明していきますが、こちらは体験談&知識の紹介ということで書いており一般的なダイエットを行う方にはオススメ致しません。

✅階級制スポーツを行っている方。

✅結婚式等のイベントを控えており、当日に細く見せたい方。

今回の減量方法は上記のような方が行うものになると思います。

そのことを踏まえてご覧いただければ幸いです。

落ち幅の目安

僕自身は体重を落とす1週間の期間もウォーキング・筋トレ・空手の練習等の運動を行っていました(通常時より強度・頻度は落ちます)が、特に運動を行っていない方の場合でもスタート時の体重から2~3%の体重減少を狙うことができます。

塩抜き・水抜きの具体的なやり方

実際に行う塩抜き・水抜きのやり方です。

これは実際に僕自身が1週間で4kgの減量を行った際のやり方です。

計量を行う日を「当日」と考えてみましたので、当日に向けた段階別の過ごし方です。

。

1週間前

まず1週間前には塩分・水分ともに普段より多く摂取します。

目的として最終的な水抜きの際により体内からより水分を抜けるようにするために、この時期は水分を溜め込んだ身体を作ります。この段階で塩分・水分が少なすぎると最終日に体重が落ちづらくなります。

塩分量

健康に害のない範囲で通常より塩分量は多く摂取します。

目安としては6g以上。厚生労働省の推奨する1日の塩分摂取量は「男性7.5g未満」「女性6.5g未満」となっております(※1)そのため健康面から考えれば男女それぞれに先程の数値を参考に男性は7~7.4g・女性は6~6.4gの塩分量を摂取いたします。

最終的な体重の減少量を増やしたい方は厚生労働省の推奨する1日塩分量以上に摂取することをオススメ致します。

水分量

1週間前の段階では水分量も多く摂取致します。

目安としては自分の体重1kgにつき70~100mlの水分摂取を目標とします。今回の僕自身のスタート時の体重が77.6kgでしたので…

・77×70~100=5.3~7.7ℓ

上記の水分量を摂取しておりました。

食事内容

僕の基礎代謝と活動レベルから消費カロリーを割りだしてダイエット中のカロリーを計算すると、2300カロリーなので2300カロリーを摂っていました。

この減量方法を行いたい方も、この時期は普段のダイエット中の摂取カロリーで良いでしょう。

注意点としては必ず3食炭水化物(糖質)を摂取することです。

6~3日前

6日前から3日前に関しては水分摂取量はスタート時と特に大きな変わりはありません。

塩分・食事に関しては3日前から変化を入れます。

塩分量

3日前になるとそれまで摂取していた塩分量より2~3g減らします。

徐々に塩分を抜いていき体内での保水を減らすように促していくためにです。

水分量

水分量はほぼ変る必要はありません。

食事内容

3日前から今までの摂取カロリーより200カロリーほど減らします。

カロリー調整をした上で食事の内容を炭水化物(糖質)を多く削り、削った分は脂質を増やします。

糖質には1gにつき水分を3g貯め込む性質があるため、体重を減らすことにおいては不利になるからです。

またこのタイミングで食物繊維の摂取を控えるようにします。

注意点

3日前になると水分摂取量は変わらないのに塩分摂取量が減ります。そのため「水中毒」に気をつけて水分摂取を行ってください。

水中毒は水分のみを過剰に摂取し血中の塩分濃度が急激に低下する事によって起こります。そのため今回の減量法の3日前・2日前の段階は水中毒を起こさないように一度に多くの水分を摂取せずこまめに水分摂取を行うことを心がけてください。

2日前

この段階から全てを減らしていきます。

塩分量

塩分量も減らし5g程度までとします。1日5g以下の塩分摂取量にしようと思えば外食・コンビニ食等が厳しくなり、自炊料理でも使える調味料に限りが出てきて食事が味気無いものになります。

水分量

水分量は3日前の段階と比べ2ℓほど少なく致します。

この段階まで1日4ℓを摂取していた方は2ℓに減らします。

食事内容

糖質量を体重1㎏につき1.5g程度にします。

例えば体重が60㎏の方だと1日の糖質摂取量が90g程度になり、ご飯で例えると1日で2膳食べる事も出来なくなります。

また3日目と同じくなるべく食物繊維は摂らないようにします。

注意点

3日前と同様に水中毒に気をつけてください。

3日前に比べ水分摂取量は減りましたが、塩分摂取量も減ったため、水中毒の可能性は考えられるので一度にに大量の水分摂取を行わず

少量多回数での水分摂取を心がけてください。

前日(1日前)

人によってはここまでハードに感じない方もいらっしゃるかもしれませんが、計量の前日はハードです。

塩分量

塩分量は2g以下とします。

水分量

水分量もかなり減らし…

体重1kgにつき10~20mlの摂取とします。体重が60kgの方の場合は600ml~1.2ℓとなるためにかなりハードとなります。

食事内容

この日に関しては可能な限り糖質摂取量を少なくします。

もしも目標体重に近い場合は健康面等も考え塩分量・水分量の少ない糖質を摂取することは可能です。この時、意外におすすめなのがアイスクリーム・餅・マシュマロといったダイエットには良くないと言われるものが塩分量・水分量が少なくオススメです。

落ちていない時は?

冒頭でもお伝えしましたが、今回ご紹介している減量方法は通常のダイエットとは違います。「脂肪を減らす」のではなく「体重を落とす」にフォーカスしているため階級制スポーツを行っている方の場合には、計量前日に目標体重から0.5~0.8㎏の場合は一晩寝ている間に体重は落ちると思います。

ただ体重に余裕がない方や、心配性な方は前日の夜に…

・サウナ

・岩盤浴

・着込んだ状態(もしくはサウナスーツを着る)で軽いランニング

上記の方法を使い体重減少を確実にしていきます。

注意点

計量前日は塩分が少なく、水分摂取量も一気に減らします。また場合によってはサウナ等に入ったりすることも考えられるので脱水症状になる可能性もございます。

そのため眩暈・ひどい倦怠感・頭痛・立ちくらみの症状が出たり、吐き気・筋痙攣(筋肉がつること)が起った場合は危険なのでスポーツドリンクやサイクリッククラスターデキストリン(CCD)といった糖質・電解質が含まれている水分を飲むことをお勧めいたします。

このような流れで過ごすと1週間で4Kg 減量といったことも達成することは可能です。

短期減量のまとめ

このブログの中でも度々お話ししましたが超短期間で大きな体重減少を行うことはできますが、身体に負担も大きいです。

また基本的に脂肪といったものはエネルギーが不足している状態(マイナスカロリー)の時にリパーゼにより分解され、グリセロールと脂肪酸に分かれます。この時に脂肪酸が筋肉や心臓・肝臓に運ばれエネルギーとして利用されます。

筋肉や心臓・肝臓に脂肪酸が運ばれた後に運動を行うと脂肪酸が消費され脂肪が燃やされていくという仕組みです(※2)

脂肪は1kg あたり7200カロリーですが…

私自身4kg痩せた1週間でカロリーバランスはどうだったかというと「ー3000カロリー」程度です。

単純計算からすれば4㎏痩せましたが、推定では0.4㎏程度しか脂肪は燃やせていないと思います。

上記の事から、このようなダイエットは脂肪を燃やしているのではなく水分量が落ちて体重減少がしていることが大きいということを頭においてください。それでもやってみたいという方は健康に気をつけて行ってください。

健康的に痩せたい人は

今回ご紹介した減量方法は、あくまでも「階級制スポーツの計量に向けた特殊な手法」であり、一般的なダイエットとしてはおすすめできません。

もしあなたが

✅ 健康的に体脂肪を落としたい

✅ 無理なく体を引き締めたい

✅ 自分に合った食事・運動のバランスを知りたい

と感じているなら、まずは“正しい方法”を知っていただくことが大切です。

パーソナルラボRでは、

あなたの体質・生活リズム・目的に合わせた最適なプランを、初回体験で丁寧にご提案しています。

「自分に何が合っているのかわからない…」

「一度プロに見てもらいたい」

そんな方は、ぜひ一度 体験コース にお越しください。

無理なく、確実に、あなたの理想へ近づくお手伝いをいたします。

体験コースのお申し込みはこちら ←をクリック

また、パーソナルラボRでは

「ダイエット」「トレーニング」「食事管理」に役立つ情報を、公式LINEでお知らせしております。

・自分に合った食事のポイントを知りたい

・運動のコツやセルフケアを学びたい

・最新のキャンペーン情報を受け取りたい

といった方は、ぜひこの機会に公式LINEへご登録ください。

参考文献

(※1)厚生労働省「日本人の食事摂取基準(20年版)」

(※2)大隅 隆「脂肪の代謝とその調節」